「海苔の出来不出来は、その時々の海の状況、天候、水温など環境要因が極めて大きい。

どんなに腕のある海苔漁師であっても、毎シーズン安定的に高品質の海苔をつくるのは難しいのです。

だからこそ、 “海苔の目利き”を生業としている我々のような加工販売業者に、食のプロの皆さんは頼られるのだと思います」

(三福海苔株式会社 専務取締役 川原崚)

日本随一の海苔の生産量を誇る有明海。佐賀県をはじめ長崎、福岡、熊本県に囲まれたこの大いなる内海はミネラルを豊富に含み、最大6mに及ぶ干満差により海水が好循環で“かきまぜられる”ことからいい海苔が育つ。

〈▲ 海苔の味にそんなに違いがあるのと思われているなら、是非とも三福海苔の焼き海苔を食べてほしい。その違いに驚くはず〉

〈▲ 最高級の柔らかい初摘みだけしか使っていない「生のり」。かつて生産者やその周りの極々一部の人しか食べることができなかった”海苔のおさしみ”だ〉

九州一の大河・筑後川が流れ込む佐賀県・川副町(かわそえまち)の沿岸は特に栄養分の多い優れた漁場であり、有明海苔生産の中でも“一流浜”と呼ばれている。

そんな地域で1971年に創業したのが「三福海苔(さんぷく のり)株式会社」。海苔の漁家ではなく、海苔を買い付け、加工販売を行う同社は、確かな目利き、その決断力、そして海苔の新たな可能性を広げる加工技術で業績を延ばしてきた。川副町の工場直売店には、生まれた頃から美味しい海苔を食べ育ってきた地元民が《本物の美味しい佐賀海苔》を求め訪れる。

食のプロからの評価も高く、東京・南麻布のミシュラン星付き和食店「分とく山」元総料理長・野﨑洋光氏をして「海苔の概念が大きく変わった」とまで言わしめる。〈違いの分かる人たち〉は、どうして三福海苔を選ぶのか――3代目・川原崚に話を聞く。

川原崚/かわはら・りょう。1990年佐賀市・川副町生まれ。1971年創業「三福海苔株式会社」の3代目。2014年家業に入り、現在は専務取締役に就任。幼い頃から毎日、美味しい佐賀海苔に囲まれてきたからこそ磨かれた五感で確かな海苔を入札会で買い付けている。

他人が選んだ海苔ではなく、自分で見極めた最高の海苔だけを扱う

三福海苔は、地場の食品メーカーの粕漬け製造部門を前身に、1971年“海苔の加工屋”としてスタートした。

「当初は、漁師や販売業者から収穫された海苔をお預かりして“焼き”や“味付け”を行う委託加工が主な業務。1996年に創業者の祖父から2代目の父に代替わりした後、自社で佐賀海苔を買い付け、加工販売する小売業へと大きく舵を切りました。“自分の納得する海苔だけを扱いたい”、“下請けではなく自社製品を多くの人に直接届けたい”といった父の強い意志が、そこにはありました」

以来、約四半世紀に渡り、三福海苔は自分で見極めた最高の佐賀海苔だけを加工販売し続けてきた。繰り返しになるが、三福海苔の最大の強みは “目利き”にある。なぜ、彼らはそれができるのか。ここには生産から販売まで海苔業界特有の仕組みも関係しているので、詳しく説明する。

海苔の良し悪しは海の力でほぼ決まる。買い付け時の“目利き”こそ大きな仕事

〈▲ 元「分とく山」の野﨑洋光氏を魅了する三福海苔の看板商品「香味干し」。有明海から収穫してきた佐賀海苔を、そのままの状態で乾燥し、焙煎させたもので、海苔本来の香りと味わいが特徴。実際に食べてみると、とにかく“口溶け”が優しい。心地よい磯の香り、濃密な海苔の味と共にふんわりと溶けていく〉

海苔生産はまず、牡蠣殻に海苔のタネ(胞子)を植え付け、海水温が約23℃に落ち着く例年10月半ばから干潟に支柱を立てて網を張った「海苔ひび」に海苔のタネを付けていく「採苗」を行う。

干満の差が大きい有明海では、満潮時の海苔は海中に潜り、干潮時には海面上に姿をあらわす。満潮時に海の養分、ミネラルを吸収しつつ、干潮時は日光をいっぱいに浴びて光合成を行うのだが、それを繰り返すことで海苔は濃密な味わいと柔らかさを蓄え成長していく。

〈▲ 海苔のタネを植え付ける牡蠣殻。有明海は日本有数の牡蠣の産地でもある〉

収穫された海苔は足が早いためすぐさま漁師自らで乾燥を行い、それを各漁協に持ち込み、専門の検査員が色合い、ツヤを元に格付けを行う。その後、三福海苔など海苔の仕入れ業者が一堂に会する「入札会」で、海苔の市場価値を決めることになる。

「私たちの仕事で最も神経を使うのが海苔の買い付け。これにすべてがかかっています。いくら加工技術が優れていようと、良い素材=海苔を買い付けられないと話になりませんから」

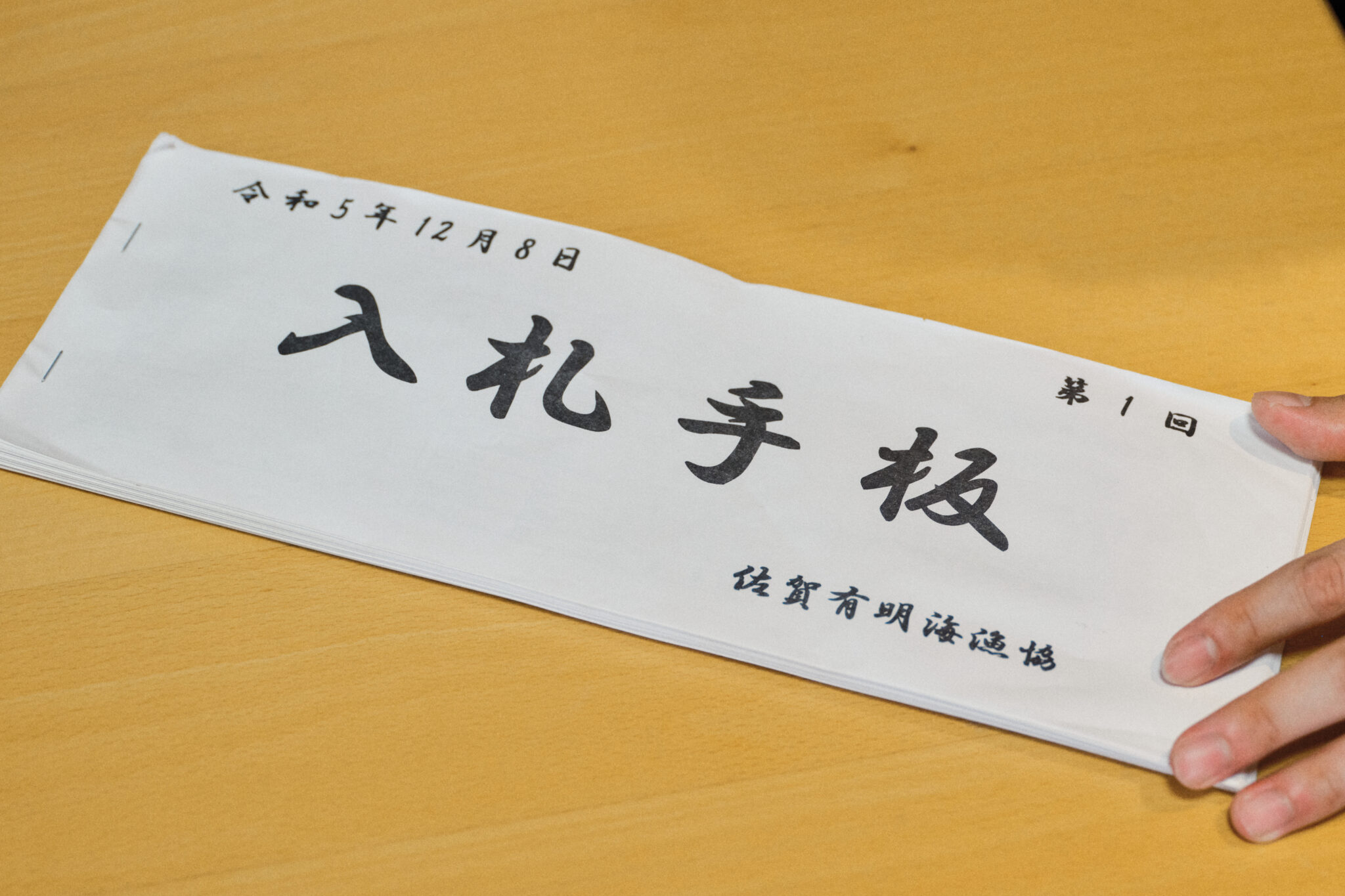

これは、令和5年度の「入札手板」と呼ばれる台帳だ。

〈▲ 佐賀県下すべての海苔漁場、さらに細分化された産地毎にそれぞれで格付けされた海苔、買い付ける際のロット数などが記されている〉

「事前に検査員によりチェックを受け、格付けされた海苔がこの台帳に記されています。私たちはその海苔のサンプルを“見て”“香って”“食べて”、本当にその価値があるかどうかを判断し買い付けるわけです。ここで難しいのが、実際に吟味できるのはあくまでサンプルのみであるということ。しかしながら、各ロット数は数千枚から100万枚になるものまでさまざまで、サンプルに選ばれたもので判断しないといけない。またセリではなく、値段を一斉に投じ、最高値を付けたものだけが購入できる一発競争入札であることも我々を悩ませます」

海苔の良し悪しは“海の力”でほぼ決まると言っても過言ではない。佐賀海苔が美味く育つのは、有明海の佐賀沿岸が海苔養殖にとって日本屈指の好漁場であるからに他ならないが、注意すべきは「いい漁師が毎年いい海苔を作れるとは限らない」という点だという。

「もちろん、漁師の経験や技術、努力があるからこそ良質な海苔が育つのは間違いないのですが、海苔ひびを張る漁師おのおのの“持ち場”は毎期変わる抽選制となっているんです。いい漁場の中でも“特にいい場所”は存在し、漁師にとってはそこを引き当てられるかが重要。加えて、天候、水温などその年の不確定要素にも左右されます。仮に、“特にいい場所”で作れたとしても、いい海苔が確実に採れる保証は全くないんですね。このように、蓋を開けてみないと分からない海苔漁だからこそ、我々のような“目利き”の役割が重要となるのだと思っています」

佐賀海苔は漁協全体の努力でブランドを守っている。入札会に並ぶ前にチェックする検査員の目も非常に厳しく、例えば最高峰の『佐賀海苔 有明海一番』は1枚も認定されない年もあるほどだ。

「一切の妥協を許さない検査員の目は確かです。それでも私たちはある種“疑いを持って”改めて吟味する。サンプルで判断し購入した海苔は、正直届くまで中身すべての良し悪しは分かりません。等級以上の出来であったり、逆の場合もあります。そのような難しい買い付けにおいても、我々は長年の経験で、その年の最良の海苔を選ぶことができると自負しています。

なぜ、それができるのか? いたってシンプルな話で、私は物心ついた時から当たり前のように美味しい佐賀海苔に囲まれて育ち、海苔漁師や海苔業者が家業という海苔IQの高い友人もたくさんいます。味覚、嗅覚、視覚の力だけでない海苔の町で生まれ育ってきたからこその感覚。これって、おいそれと手に入れられる能力ではありません。その感覚を武器に、これからも皆様に、本当に美味しい佐賀海苔を提供していきたいと思っています」

取材・文/上村敏行

撮影/水田秀樹

【三福海苔株式会社】

住所:佐賀県佐賀市川副町犬井道1672

電話:0952-45-0039

〈▲ 有明海では11月下旬から翌年3、4月にかけて2度に分けて網を張り替え収穫を行う〉

川原 崚

三福海苔株式会社 3代目1990年佐賀市・川副町生まれ。1971年創業「三福海苔株式会社」の3代目。2014年家業に入り、現在は専務取締役に就任。幼い頃から毎日、美味しい佐賀海苔に囲まれてきたからこそ磨かれた五感で確かな海苔を入札会で買い付けている。